行山流水戸辺鹿子躍(ぎょゆざんりゅうみとべししおどり)。

世界かき学会会長の森先生から情報をいただき「三陸オイスター・フェスティバル」という美味しそうな響きに、二つ返事で出かけた仙台市役所前市民ひろば。

そこで初めて拝見しました。南三陸町戸倉地区に伝わる伝統芸能。

江戸時代に鎮魂の目的で発祥したと伝えられるこの踊りは、厳かな部分と躍動感あふれる部分がバランスよく出現し、あたかも人の心の内面を鹿子の全身で、そして全体でさらけだすような深みがありました。

アナウンスで「今日の踊り手は震災の時、中学生や高校生だった子どもたちです」と。

重ねて感動。

尚、鑑賞後大好きなカキフライとビールとちびっと頂いたのは言うまでもありません(笑)

三陸オイスター・フェスティバル(通称オイフェス)は明日も開催されるそうです。

みなさん、ぜひお出かけを!

2018年3月31日土曜日

2016年7月11日月曜日

伝統に触れる

昨夜は、東京エレクトロンホール宮城にて、市川染五郎さんの舞台を拝見しました。

大袈裟な物言いかも知れませんが、歌舞伎も、我が国が誇る伝統的なミュージカルのひとつだと考えています。尤も歴史的には歌舞伎の誕生がずっと前で、それに比べたらミュージカルはまだ100年足らずのヒヨッコみたいなもんですが。

それにしても、シェイクスピアが生きた時代とほぼ時を同じくして生まれたこの日本の芸能が、受け継がれ、発展しながら、こうして今も人々の耳目を喜ばせているのです。

何と素晴らしいことでしょう。

何と素晴らしいことでしょう。

客席には着物や浴衣を着こなしたご婦人の姿もチラホラいらっしゃいました。

そして、名場面では、盛んに拍手や掛け声が。

特に『粟餅』での染五郎さんの見事な躍りと相まって、ジワジワと心踊る自分を発見。

粋なひとときを過ごさせて頂きました。

そして、名場面では、盛んに拍手や掛け声が。

特に『粟餅』での染五郎さんの見事な躍りと相まって、ジワジワと心踊る自分を発見。

粋なひとときを過ごさせて頂きました。

2016年3月18日金曜日

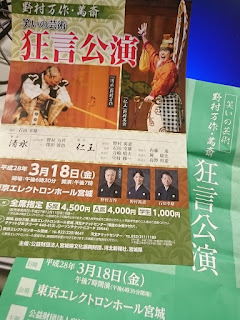

狂言

また昨日はブログ書くのをサボってしまいましたが、観劇はサボってませ~ん(笑)

今日は野村万作さん、萬斎さんによる狂言の公演に出かけてきました。

会場は満席。聞くところによると立ち見券もすべて売り切れになったそうです。番組は「清水」と「仁王」でした。

古典芸能は専門家ではありませんから内容についてあれこれコメントする立場にはありません。今日は、純粋に客としての観劇です。

しかし、一言だけ感想を記させていただくと、今日の万作さんの立ち姿を拝見した時に、じわっと涙腺が緩みそうになりました。それは言葉で言い現わすのは難しいけれど、つまり、日本に生まれてよかったなあと。お能と狂言には、何かいつも舞台表現の「原点」のようなものを感じてしまいます。

客席は全体的に舞台に向かってリスペクトが感じられる雰囲気に溢れ、お二人の芸に呼応して、満場の笑い声が何度も。

また拝見できる機会があることを願いつつ、会場を後にしました。

今日は野村万作さん、萬斎さんによる狂言の公演に出かけてきました。

会場は満席。聞くところによると立ち見券もすべて売り切れになったそうです。番組は「清水」と「仁王」でした。

古典芸能は専門家ではありませんから内容についてあれこれコメントする立場にはありません。今日は、純粋に客としての観劇です。

しかし、一言だけ感想を記させていただくと、今日の万作さんの立ち姿を拝見した時に、じわっと涙腺が緩みそうになりました。それは言葉で言い現わすのは難しいけれど、つまり、日本に生まれてよかったなあと。お能と狂言には、何かいつも舞台表現の「原点」のようなものを感じてしまいます。

客席は全体的に舞台に向かってリスペクトが感じられる雰囲気に溢れ、お二人の芸に呼応して、満場の笑い声が何度も。

また拝見できる機会があることを願いつつ、会場を後にしました。

2015年11月1日日曜日

黒塚

喜多流能楽師の粟谷明生(あわやあきお)先生、能楽師の野村萬斎さんらの出演する第1回「仙台萩能」を堪能させて頂きました。

粟谷先生には、昨年、SCSミュージカル研究所のお稽古場にお招きして、子どもたちを含めて能楽体験講座を開催したご縁もあり(詳しくは下記のブログ記事をごらんください)

昨年12月2日のブログ記事

今回は、学生席などで研究生たちもこぞって拝見させて頂きました。

一方、野村萬斎さんの舞台は昨年も拝見していて(これも下記アドレスご参照頂ければ幸いです)、今ブログを読み返すと、その当時からずっと「萩能」を楽しみにしてしていたことがわかります。

昨年12月12日のブログ記事

さて、昨日の番組は「黒塚」と「清水」。

二つとも「鬼」が出てくるお話でした。奇しくもSCSはこの夏の今年25周年記念公演にて「カミナリム」という、東北の鬼を題材とした新作ミュージカルを発表しましたから、そこに重ねての不思議なご縁を感じているところです。

1部でのトークショーは、大変面白く、かつためになる内容でした。思わずたくさんメモをとってしまいました。その中で、萬斎さんがおっしゃっていた鬼に対するコメントの中で「顔は厳めしいがじつのところなかなか人間味がある」というお話が印象的でした。

日本の伝統的な芸能に触れることはすがすがしい気持ちになると同時に、我々日本人が舞台に接するときに忘れてはいけないものを改めて思い起こさせて頂く良い機会になっています。

写真は幕間におふるまいいただいたお菓子とお茶。喜久福!!大好物!(笑)

実行委員会の皆さまのご活躍に敬意を表すとともに、第2回の萩能のが実現されることを楽しみにしております。

粟谷先生には、昨年、SCSミュージカル研究所のお稽古場にお招きして、子どもたちを含めて能楽体験講座を開催したご縁もあり(詳しくは下記のブログ記事をごらんください)

昨年12月2日のブログ記事

今回は、学生席などで研究生たちもこぞって拝見させて頂きました。

一方、野村萬斎さんの舞台は昨年も拝見していて(これも下記アドレスご参照頂ければ幸いです)、今ブログを読み返すと、その当時からずっと「萩能」を楽しみにしてしていたことがわかります。

昨年12月12日のブログ記事

さて、昨日の番組は「黒塚」と「清水」。

二つとも「鬼」が出てくるお話でした。奇しくもSCSはこの夏の今年25周年記念公演にて「カミナリム」という、東北の鬼を題材とした新作ミュージカルを発表しましたから、そこに重ねての不思議なご縁を感じているところです。

1部でのトークショーは、大変面白く、かつためになる内容でした。思わずたくさんメモをとってしまいました。その中で、萬斎さんがおっしゃっていた鬼に対するコメントの中で「顔は厳めしいがじつのところなかなか人間味がある」というお話が印象的でした。

日本の伝統的な芸能に触れることはすがすがしい気持ちになると同時に、我々日本人が舞台に接するときに忘れてはいけないものを改めて思い起こさせて頂く良い機会になっています。

写真は幕間におふるまいいただいたお菓子とお茶。喜久福!!大好物!(笑)

実行委員会の皆さまのご活躍に敬意を表すとともに、第2回の萩能のが実現されることを楽しみにしております。

2015年1月20日火曜日

トップランナーの言葉

時々私も拝読させて頂いているブログ。

今日は、こんな書き出しで始まっていた。

「食べないと大きくなれないよ」と「食べると大きくなれるよ」の二つ。

どちらが良いか? どうも後者らしい。

「喜多流能楽師 粟谷明生のブログ」というタイトルのそのページでは、時折私は大切な「気づき」を頂くことがある。ブログの文章はこう続く。

このことを画家の蜷川有紀さんにお話したら「主語と述語どちらが大事か、と言えば、人間の脳は最後に聞いた言葉が頭に残るので述語が大事」と説明して下さった。

「大きくなれないよ」よりは「大きくなれるよ」を脳に響かせると効果が大であるならば

稽古指導には「だから上手くならない」を最後に言わず「こうすると上手くなる」と言うように心がけようと思った。

「なるほど」と独り言が口をついた。そこで私は、ちょうど昨日、お能に関する稚拙な文章を書いたばかりであったから、粟谷先生に今日のブログの引用させていただきたいとの旨連絡をしたら、ご快諾をいただいた。

実は昨年、SCSミュージカル研究所では、粟谷先生をお招きして稽古場で能楽体験講座を催している。

その折にだったと記憶するが、私が「舞台作品や自分のライブのクオリティを上げたいが、なかなかやることが多すぎて…」というような発言をしたとき、粟谷先生は「廣瀬さんは、ご自分で作詞もなさる、曲も書かれる、さらに舞台にも立たれる。まるで世阿弥のようですね」とおっしゃられた。

一流の能楽師からそのようなお言葉を頂戴すると、単純な私はとたんに舞い上がるような気持ちになった。いろんなことに挑戦できることが嬉しくなった。 ちょっぴり後ろ向きな気持ちになりかけていた自分が居なくなった。

以来、私は「やることが多い」というエクスキューズは言わないようになった。

トップランナーの言葉には、いつも深さと広がりを感じるものだ。

粟谷先生の言葉に、 人を動かす、稽古をつける、ということの極意を垣間見た気がしている。

今日は、こんな書き出しで始まっていた。

「食べないと大きくなれないよ」と「食べると大きくなれるよ」の二つ。

どちらが良いか? どうも後者らしい。

「喜多流能楽師 粟谷明生のブログ」というタイトルのそのページでは、時折私は大切な「気づき」を頂くことがある。ブログの文章はこう続く。

このことを画家の蜷川有紀さんにお話したら「主語と述語どちらが大事か、と言えば、人間の脳は最後に聞いた言葉が頭に残るので述語が大事」と説明して下さった。

「大きくなれないよ」よりは「大きくなれるよ」を脳に響かせると効果が大であるならば

稽古指導には「だから上手くならない」を最後に言わず「こうすると上手くなる」と言うように心がけようと思った。

「なるほど」と独り言が口をついた。そこで私は、ちょうど昨日、お能に関する稚拙な文章を書いたばかりであったから、粟谷先生に今日のブログの引用させていただきたいとの旨連絡をしたら、ご快諾をいただいた。

実は昨年、SCSミュージカル研究所では、粟谷先生をお招きして稽古場で能楽体験講座を催している。

その折にだったと記憶するが、私が「舞台作品や自分のライブのクオリティを上げたいが、なかなかやることが多すぎて…」というような発言をしたとき、粟谷先生は「廣瀬さんは、ご自分で作詞もなさる、曲も書かれる、さらに舞台にも立たれる。まるで世阿弥のようですね」とおっしゃられた。

一流の能楽師からそのようなお言葉を頂戴すると、単純な私はとたんに舞い上がるような気持ちになった。いろんなことに挑戦できることが嬉しくなった。 ちょっぴり後ろ向きな気持ちになりかけていた自分が居なくなった。

以来、私は「やることが多い」というエクスキューズは言わないようになった。

トップランナーの言葉には、いつも深さと広がりを感じるものだ。

粟谷先生の言葉に、 人を動かす、稽古をつける、ということの極意を垣間見た気がしている。

2015年1月19日月曜日

人生七掛け

数日前から「風姿花伝」を読み直しています。

告白すると、学生の頃、そして20年くらい前、過去に2度ほど手にしています。しかし、こんな薄い本にも関わらず、それぞれに読破できませんでした。しかし、今回は何とか読み終えました。すると、これまでとはまた違った印象、発見があったのです。

特に風姿花傳第一にある「年來稽古條々」。

「七歳」から「五十有餘」まで人生を7段階に分けて、お稽古の仕方について説かれている部分なのですが、様々な指南書やビジネス書などに取り上げられていますから、ひょっとするとご存じの方も多いかもしれません。

世阿弥の父君観阿弥が50代で亡くなったとはいえ、なんで50歳までなの?、と昔は不思議に感じておりました。しかし、現実に自分が50歳を過ぎてその半ばに差し掛からんとする年齢になり行く末を想う年頃、少しだけ実感がわいてきています。世阿弥はこの書を39歳で書いたと言われていますから、今頃人生を見渡す気持ちになっている凡々人の私と天才の違いを実感します。

そこで、人生50年と言われた世阿弥先生の時代とは違って、今や人生80年と言われているわけですから、勝手に当時と現在の平均寿命で案分してあてはめてみました。つまり七掛けです。すると、現在の私は、年來稽古條々で述べられているところの「三十四、五」にあたります。(うひょ~、若返った感じ(^^)/)読者の皆さんは七掛けするとお幾つぐらいになられるのでしょう。

さて、私の場合該当するそこを、丹念に読んでみると…なるほど、なるほど!そうあるべきなんですね。ちょっと私にはハードル高いけれど、勇気が湧いてきますねぇ~。

私ごとき浅学の身で花伝書に関するコメントするのは恐れ多いのですが、この本は、読めば読むほど、芸事にも、武術にも、ビジネスにも応用できるんじゃない、ってことが書いてあるのです。

ことばには時空を超えて人を動かす力があるんだなぁということを実感する書物です。

一方、巻末にて「校訂者のことば」という西尾実先生の書かれた文章の中に、ちょっとドキっとする表現がありました。

岩波文庫版のなかで、ここにその一部を引用させていただきますと…

「来るべき文化の創造は、近代の出発にあたって否定された中世的なもののなかに潜む、否定することのできないエネルギーの発掘に負うところがなくてはならない関係にある」

という部分です。

昭和33年の夏に書かれた言葉とされています。翻ってわたしたちは、一体これまで中世的なものに対して、ちゃんと向き合ってきたのかどうか、強い反省を求められているようにも受け取れました。私たちはこの文に示されている「来るべき文化の創造」の時節に立っているのではないかと。単なる思い込みでしょうか。

恥ずかしながら、この本の共編者となっている野上豊一郎博士が、戦前すでに外務省の派遣により英国ケンブリッジ大学で世阿弥の講義を行っていたことは全く知りませんでした。その野上博士へのリスペクトも感じられる西尾実先生のことばには、風姿花伝や世阿弥の思想を紹介することで、次の世代へ何かを託そうとなされたのではと、世界の中でのニッポン人として動くヒントが、隠れていると。そういう思いがあったのではと想像しています。。

明治、大正、昭和と激動の日本にあって、 数百年前の舞台芸術家の思想、そこから生まれ今も継承されている日本人としてのアイデンティティの重要性を私たちに紹介しようと努力して下さった先生方のお仕事は、まことに偉業であると感じさせられる本です。

今更ながらですが、読むたびに、ここには書ききれないぐらいの発見がある奥深い書物であります。

告白すると、学生の頃、そして20年くらい前、過去に2度ほど手にしています。しかし、こんな薄い本にも関わらず、それぞれに読破できませんでした。しかし、今回は何とか読み終えました。すると、これまでとはまた違った印象、発見があったのです。

特に風姿花傳第一にある「年來稽古條々」。

「七歳」から「五十有餘」まで人生を7段階に分けて、お稽古の仕方について説かれている部分なのですが、様々な指南書やビジネス書などに取り上げられていますから、ひょっとするとご存じの方も多いかもしれません。

世阿弥の父君観阿弥が50代で亡くなったとはいえ、なんで50歳までなの?、と昔は不思議に感じておりました。しかし、現実に自分が50歳を過ぎてその半ばに差し掛からんとする年齢になり行く末を想う年頃、少しだけ実感がわいてきています。世阿弥はこの書を39歳で書いたと言われていますから、今頃人生を見渡す気持ちになっている凡々人の私と天才の違いを実感します。

そこで、人生50年と言われた世阿弥先生の時代とは違って、今や人生80年と言われているわけですから、勝手に当時と現在の平均寿命で案分してあてはめてみました。つまり七掛けです。すると、現在の私は、年來稽古條々で述べられているところの「三十四、五」にあたります。(うひょ~、若返った感じ(^^)/)読者の皆さんは七掛けするとお幾つぐらいになられるのでしょう。

さて、私の場合該当するそこを、丹念に読んでみると…なるほど、なるほど!そうあるべきなんですね。ちょっと私にはハードル高いけれど、勇気が湧いてきますねぇ~。

私ごとき浅学の身で花伝書に関するコメントするのは恐れ多いのですが、この本は、読めば読むほど、芸事にも、武術にも、ビジネスにも応用できるんじゃない、ってことが書いてあるのです。

ことばには時空を超えて人を動かす力があるんだなぁということを実感する書物です。

一方、巻末にて「校訂者のことば」という西尾実先生の書かれた文章の中に、ちょっとドキっとする表現がありました。

岩波文庫版のなかで、ここにその一部を引用させていただきますと…

「来るべき文化の創造は、近代の出発にあたって否定された中世的なもののなかに潜む、否定することのできないエネルギーの発掘に負うところがなくてはならない関係にある」

という部分です。

昭和33年の夏に書かれた言葉とされています。翻ってわたしたちは、一体これまで中世的なものに対して、ちゃんと向き合ってきたのかどうか、強い反省を求められているようにも受け取れました。私たちはこの文に示されている「来るべき文化の創造」の時節に立っているのではないかと。単なる思い込みでしょうか。

恥ずかしながら、この本の共編者となっている野上豊一郎博士が、戦前すでに外務省の派遣により英国ケンブリッジ大学で世阿弥の講義を行っていたことは全く知りませんでした。その野上博士へのリスペクトも感じられる西尾実先生のことばには、風姿花伝や世阿弥の思想を紹介することで、次の世代へ何かを託そうとなされたのではと、世界の中でのニッポン人として動くヒントが、隠れていると。そういう思いがあったのではと想像しています。。

明治、大正、昭和と激動の日本にあって、 数百年前の舞台芸術家の思想、そこから生まれ今も継承されている日本人としてのアイデンティティの重要性を私たちに紹介しようと努力して下さった先生方のお仕事は、まことに偉業であると感じさせられる本です。

今更ながらですが、読むたびに、ここには書ききれないぐらいの発見がある奥深い書物であります。

2014年12月12日金曜日

狂言

昨夜は、県民会館で狂言を観る機会を得た。

これが、実に面白かった。

野村萬斎さんの番組解説(演目前説)は秀逸で、立見席まで完売したという満場のお客様の心をつかむ。すでにここから狂言の舞台が始まっていたことに後で気づかされる。

先々週は、お稽古場に能楽師の粟谷明生(あわや・あきお)先生をお招きしたことは、このブログでも、ご紹介した通り。

実は、粟谷先生と野村萬斎氏が共演する企画が仙台で進んでいる。

来年の10月31日(土)@電力ホール

面白くないわけがない。

見逃す手はあるまい。

(入場券受付開始は来年の5月23日だそうです。近くなればこのブログでも再びご紹介する予定です)

ところで、昨夜のパンフレットのなかに「語句解説」というのがあり、大変役に立った。

さらにその中に「眷属(けんぞく)」という言葉が載っていた。

昨夜2つ目の番組「首引(くびひき)」のなかで出てくる単語であるが、「ん?」と思った。

その昔、私の父親の実家(山形県上山市)の年寄りたちは「一家眷属」ということばをしょっちゅう使っていたのを思い出したのだ。幼い記憶ながらそれは、家族や兄弟と区別して使っていることはわかった。親戚ともちょっとちがうように感じていた。

もう50年近く前の話だから、今はその言葉を使うひとが居るかどうかは不明だが、ひょっとすると、田舎のほうでは、今はあまり使わなくなった言葉が「遺跡」のように残っっていることもあるのかな、と感じた。

震災の記憶もそうであるが、風化させてはいけないものって、けっこう多いのではないだろうか。

そうしたものを、1つでも良いからある種の様式のようにして私たちの芸能の中に取り込んで(封じ込めて)おくことは、できないものだろうか。

近頃、よくそんなことを考える。

これが、実に面白かった。

野村萬斎さんの番組解説(演目前説)は秀逸で、立見席まで完売したという満場のお客様の心をつかむ。すでにここから狂言の舞台が始まっていたことに後で気づかされる。

先々週は、お稽古場に能楽師の粟谷明生(あわや・あきお)先生をお招きしたことは、このブログでも、ご紹介した通り。

実は、粟谷先生と野村萬斎氏が共演する企画が仙台で進んでいる。

来年の10月31日(土)@電力ホール

面白くないわけがない。

見逃す手はあるまい。

(入場券受付開始は来年の5月23日だそうです。近くなればこのブログでも再びご紹介する予定です)

ところで、昨夜のパンフレットのなかに「語句解説」というのがあり、大変役に立った。

さらにその中に「眷属(けんぞく)」という言葉が載っていた。

昨夜2つ目の番組「首引(くびひき)」のなかで出てくる単語であるが、「ん?」と思った。

その昔、私の父親の実家(山形県上山市)の年寄りたちは「一家眷属」ということばをしょっちゅう使っていたのを思い出したのだ。幼い記憶ながらそれは、家族や兄弟と区別して使っていることはわかった。親戚ともちょっとちがうように感じていた。

もう50年近く前の話だから、今はその言葉を使うひとが居るかどうかは不明だが、ひょっとすると、田舎のほうでは、今はあまり使わなくなった言葉が「遺跡」のように残っっていることもあるのかな、と感じた。

震災の記憶もそうであるが、風化させてはいけないものって、けっこう多いのではないだろうか。

そうしたものを、1つでも良いからある種の様式のようにして私たちの芸能の中に取り込んで(封じ込めて)おくことは、できないものだろうか。

近頃、よくそんなことを考える。

2014年12月2日火曜日

一生に一度か

約1年前からの計画がついに実現しました。

来年はSCSミュージカル研究所創立25年というクオーターの節目であることから、そのプレ企画とも位置付けていた「能楽体験教室」です。

目的は、日本が世界に誇る伝統芸能「能」の世界を研究生に体験してもらうこと。

一流の能楽師の方が私たちの稽古場においでいただくのは勿論はじめてのこと。SCS研究生にとっても我々スタッフにとっても、そこはものづくりの日常の場であります。

ここにおいでいただくことの意味は大きいと感じていました。つまりお能は、私たち創作舞台作品を作る者にとって、かつ日本人の舞台人として必ず知っておくべき世界であると感じていたからです。

おいでいただいたのは、喜多流能楽師の粟谷明生先生と佐藤陽さん。そして仙台在住のお弟子さん2名の方々。

私たちのお稽古場は、あっという間に粟谷先生のエネルギーに包まれて別世界に!

一流の方には、言葉にできない圧倒的なパワーがあります。

体験教室のはじめは、みんな未体験ゾーンに入る緊張の面持ちをしていましたが、粟谷先生の楽しいトークと相まって、気が付けば非常に楽しい雰囲気とともに、すっかり粟谷先生のペースにはまり込んでおりました。

尚、その様子は粟谷明生先生のブログでも綴って頂いておりますのでご覧いただければ幸いです。

実は不肖ヒロセ純、その時間の中ごろに「モデル」をやらせていただきました。

能装束です。

ホンモノです。そしてホンモノの能楽師の方々が所作も鮮やかに着せてくださいました。

こんな経験はきっと一生に一度、いや、おそらくもうないでしょう。

面(おもて)を付けさせていただいたとき、自然に涙が滲んでくるような感動を覚えました。

私は日本人である、と強く感じた瞬間でもありました。

来年はSCSミュージカル研究所創立25年というクオーターの節目であることから、そのプレ企画とも位置付けていた「能楽体験教室」です。

目的は、日本が世界に誇る伝統芸能「能」の世界を研究生に体験してもらうこと。

一流の能楽師の方が私たちの稽古場においでいただくのは勿論はじめてのこと。SCS研究生にとっても我々スタッフにとっても、そこはものづくりの日常の場であります。

ここにおいでいただくことの意味は大きいと感じていました。つまりお能は、私たち創作舞台作品を作る者にとって、かつ日本人の舞台人として必ず知っておくべき世界であると感じていたからです。

おいでいただいたのは、喜多流能楽師の粟谷明生先生と佐藤陽さん。そして仙台在住のお弟子さん2名の方々。

私たちのお稽古場は、あっという間に粟谷先生のエネルギーに包まれて別世界に!

一流の方には、言葉にできない圧倒的なパワーがあります。

体験教室のはじめは、みんな未体験ゾーンに入る緊張の面持ちをしていましたが、粟谷先生の楽しいトークと相まって、気が付けば非常に楽しい雰囲気とともに、すっかり粟谷先生のペースにはまり込んでおりました。

尚、その様子は粟谷明生先生のブログでも綴って頂いておりますのでご覧いただければ幸いです。

実は不肖ヒロセ純、その時間の中ごろに「モデル」をやらせていただきました。

能装束です。

ホンモノです。そしてホンモノの能楽師の方々が所作も鮮やかに着せてくださいました。

こんな経験はきっと一生に一度、いや、おそらくもうないでしょう。

面(おもて)を付けさせていただいたとき、自然に涙が滲んでくるような感動を覚えました。

私は日本人である、と強く感じた瞬間でもありました。

登録:

投稿 (Atom)