数年前から発信の場を徐々にFacebookに移したことでブログの更新ペースがダウンしている。SNSはそれぞれに特徴があり使い方も工夫が必要である。総じてSNSでだらだらと文章を書くのはその特性から馴染まない。短い言葉での発信が好まれる。そういう意味でブログは個人によるSNSとは角度の違う媒体になりうるだろう。

しかし、そうした短い言葉での発信は、時代が変化したのではなく、短い文には力があるからという風にも解釈できるのではなかろうか。例えば、1963年のキング牧師による有名な演説での冒頭、"I have a dream."という言葉のポテンシャルはすごい。

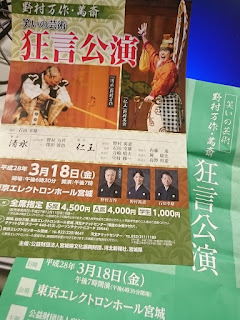

さて、私のブログの更新がスローダウンしているからといって、生活もそうかと言えばそうでもない。相変わらずである。目の前の仕事に追われることもあるが、週に1~2回の温泉(笑)のほか、月に1~2本は、プロアマを問わず生の舞台を観るように心がけている。

あっという間に1月も最終日。因みに今月観た舞台で印象に残ったのは、劇団 短距離男道ミサイルによる「みちのく超人伝説Ⅱ 奥州藤原篇『黄金黎明伝TSUNEKIYO X The Golden Dawn』-Episode 0- 千年後のあなたへ」(1月19日の初日を観た。@パトナシアター)という作品。何より感動したのは、彼らのエネルギー、パッション。見習いたいところもたくさんあった。そして、コミカルな演技。東北人の私が言いたいこと、台詞の随所にあり。スカッとする。一見ばかばかしいように見える表現にも、深みを感じる。我々も10数年前に平泉ミュージカルで藤原氏四代のことは取り上げたけれど、この作品はそのちょっと前の歴史に光を当てている。表現方法は違えど、こうした若手の活躍は大いに嬉しく、気持ちも華やいだ。

舞台写真は自由に撮ってよい、とのことだったのでスマホで1枚だけ撮った。初めて見る作品、果たしてシャッターチャンスとしてはどうだったのかわからない。今時は先のSNSの発達により、観客も広報宣伝の要員になりうる。良い作品は喜んで宣伝要員になろうと思う。

それから、スタッフに一時期私が専門学校で講師をしていた時の教え子2人の名前があった。彼らが音響や舞台美術に関わりながら地元に根を張りしっかり。こうした作品を支えていることに、さらに明るい光を感じた。応援していきたい。若い世代の活躍、これから益々楽しみである。